Case

他社クラウド型電子薬歴からメディクスに変更。 次に繋がる薬歴作成を実現

多機能でありながらカスタマイズの自由度もある電子薬歴

目的・課題

- 頭書き」と「法定項目」を分けて薬歴に記載したい

- 自分たちの薬局にあわせて電子薬歴を使いたい

効果

- 電子薬歴を柔軟にカスタマイズできるため使いやすい

- 服薬指導を細かく記載することで、薬剤師本来の仕事ができるようになった

※以下より他の事例もまとめてご覧いただけます。ご参考になりますと幸いです。

他社のクラウド型電子薬歴を選定した理由/変更した理由

他社のクラウド型電子薬歴を選定した理由

決め手

とにかく見やすいという印象を受けました。卸の方もおすすめしてくださり、AIが導入されていると言っていたので、非常に興味を持ちましたね。

AIによって、「患者さんの処方をもとに指導のナビゲーションが立ち上がる」という機能が魅力的でした。また、クラウド型の電子薬歴であれば、自分たちが使っているPCをそのまま使えて、在宅の際にも外に持ち出して使えるというのも良かったです。

レセコンを変えずに、薬歴だけ変更できるというのも、事務さんの負担も軽減できると思い、クラウド型の電子薬歴に魅力を感じました。

導入後の変化

これは私の勉強不足だったのですが、機能面で満足のいくものではなかったというのが正直なところです。

特に、患者さんの既往歴やアレルギー等を登録しておく「頭書き」と、毎回の処方に対して確認する、法定項目(11項目チェック)の記載が一緒になっていました。

そのため、例えば他科受診などで、1日に2回、午前と午後で同じ患者さんが来局されたときに、午後の処方に対して法定項目の確認を記載すると、午前中に記載した「頭書き」が全て、上書きされてしまっていました。

「頭書き」は患者さんに紐づく情報で、法定項目の確認は処方に紐づく情報なので、分けて薬歴に記録しておきたいんです。

メディクスに変更した理由

元々は、レセコン一体型の電子薬歴を使っていたのですが、どちらかというと、レセコンに薬歴の機能が、おまけでついているような印象で、機能的に不十分であると感じていました。

ひろた調剤薬局では、急性期の処方箋が多いんですが、薬歴の内容として、患者さんの情報や患者さんの症状が、詳しく記載されておらず、次に繋がる薬歴になっていなかったのが課題でした。

そこで、我々薬剤師も参考にできて、患者さんにも良い効果を還元できる薬歴はないかと思い、電子薬歴の変更を検討し始めました。

導入の背景・選定したポイント/導入後の変化

導入の背景・選定したポイント

以前から、「メディクスいいよ」という噂は聞いていたのですが、実際に検討してみて「多機能で使いこなせないかもしれない」という印象を受けました。

当局は高齢の薬剤師も多かったので、「使いこなすことができるのか」という疑問から、メディクスは選びませんでした。

「薬剤師も参考にできて、患者さんにも良い効果を還元できる」ことを目的としていたので、そういった意味で言えば、AIに期待していたのですが、元々電子薬歴に入っているテンプレートが少なく、何回かすると同じ文章が入力されてしまっていました。

指導文自体も、「1日3回、8時間ごとに飲ませてください」といった、実態に即していないものもあったというのが正直なところです。

実際の薬局業務で言えば、子どもには、8時間ごとに薬を飲むよう、指導するのではなく、柔軟に指導することもあるので、そういった際には、指導文を修正したり、改めて作成する必要がありました。

そういった背景もあって、導入後、1か月ほどで、改めて電子薬歴を検討することになり、最終的にメディクスを導入しました。

導入後の変化

当初は「多機能で使いこなせないかもしれない」という不安があったが、現場の薬剤師からも「使いやすい」という評判ですよ。

メディクスは、多機能ではありますが、自分たちが使いやすいようにカスタマイズできます。実際に使ってみると、柔軟なカスタマイズができるからこその、豊富な機能だったので、自分たちの薬局にあわせて電子薬歴を使うことができています。

1画面で見られる情報も多いため、スムーズに患者さんの情報を見ることができていますよ。

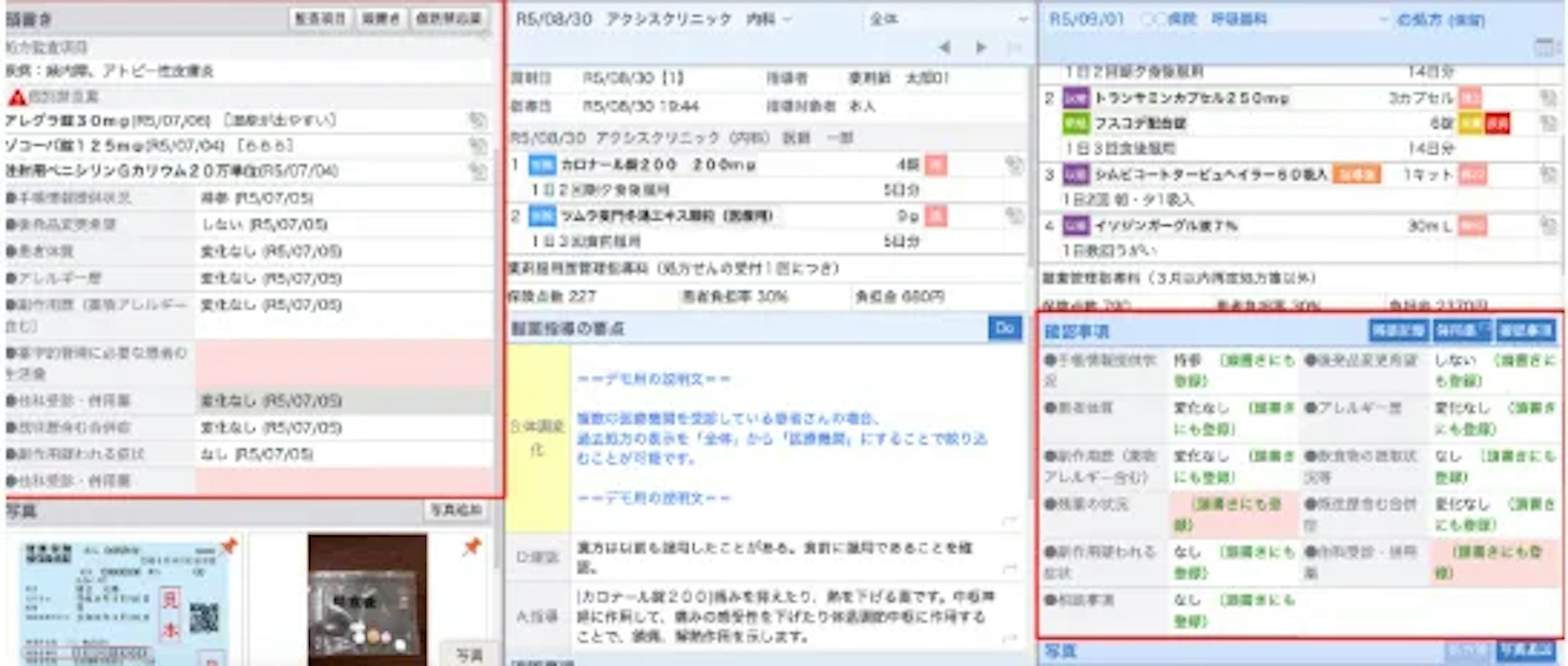

以前のクラウド型電子薬歴で課題となっていた「頭書き」と「法定項目」の確認も、メディクスは別々でカスタマイズできるので使いやすいですね。

↑メディクスは、「頭書き」と「確認事項」が分かれて表示

指導文についても、処方に紐づいてテンプレートが入力できます。

特に、今まで新人の薬剤師や年配の薬剤師だと、ハイリスクや乳幼児の加算の算定に、何を書いていいかわからないということもありました。

メディクスは、処方ごとに、充実したテンプレートが搭載されているので、「患者さんに聞くべきことは何か」「患者さんに必要なことは何か」を、個々の薬剤師が考えて記載できます。

結果として、患者さんにも良い効果を還元できていると思いますね。会社には、余計な費用をかけて申し訳なかったですが、メディクスにしてよかったです。

他の電子薬歴と比較した際のメディクスのメリット

他のクラウド型を見ると、服薬指導のナビゲーション機能や、患者さんへのアドバイス機能など、慢性期の患者さんの指導に対する支援が中心にあるように感じています。

ただ、当局のような急性期の患者さんが多い薬局の場合、継続的な服薬指導を考えたときに、例えば「風邪」の患者さんに「風邪」と記録したところで、次に繋がる薬歴になりません。「アレルギー性鼻炎のため、くしゃみの症状がある」など、患者さんの症状に合わせた指導、薬歴の記載ができれば、次回来局された際に、「くしゃみの症状はどうですか」とヒアリングすることができます。

メディクスは、テンプレートが充実し、カスタマイズ性もあるので、慢性期の患者さんから急性期の患者さんまで、幅広く対応できるのがメリットだと思います。

最後に。電子薬歴は、慣れればどこの製品を使っても変わらないと思っていました。しかし、結果的にそれで大きな失敗をしたので、実はそうではなく、自分たちがどのように使いたいのか、どういった目的で導入するのか、自分たちの目で見て、触って、決めるのが一番だと思います。

ひろた調剤薬局では、実際にメディクスを導入したことで、次に繋がる薬歴作成を実現し、薬剤師本来の仕事ができるようになっていると感じています。